【编者按】为全面落实立德树人根本任务,进一步深化本科教育教学综合改革,学校以迎接新一轮本科教育教学审核评估为契机,紧紧围绕“全面建成全国一流职业技术师范大学、全面开启高水平应用型大学新征程”办学目标,扎实推动本科教育教学高质量内涵式发展,以评促建、以评促改、以评促管、以评促强。现推出“本科教育教学巡礼”专栏,全景式展示学校本科教育教学改革发展成果,全面总结学校人才培养特色和成效。

近年来,江西科技师范大学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂,深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述,全面贯彻落实全国、全省教育大会部署要求,坚持和加强党对学校工作的全面领导,始终不忘立德树人初心,为党育人、为国育才。学校紧紧围绕“全面建成全国一流职业技术师范大学、全面开启高水平应用型大学新征程”办学目标,扎实推动本科教育教学高质量内涵式发展,各项工作取得良好成效、全面迈上新台阶。

专业筑基:扎实推进一流专业建设

围绕“高层次、高素质、创新性职教师资、普教师资和其他高级应用型人才”培养目标,积极构建与国家战略和江西经济社会发展需求相契合的、体现学校“科技+”“师范+”特色的学科专业体系。

通过“瘦身行动”,压减停撤饱和过剩以及错位低质专业,为学科专业发展提供新空间。近3年学校主动撤停广告学、管理科学与工程等31个本科专业。通过“强身行动”,新增设置和交叉融合紧密对接“1269”行动计划的新兴专业。锚定数字经济、生物医药、电子信息等战略性新兴产业,新增数字经济、生物制药、智能感知工程、智能建造、数据计算及应用、新能源材料与器件等本科专业。通过“健身行动”对学科专业内涵进行改造提升传统学科专业。将原有以文科为主的17个职教师范专业调整为以理工科为主的14个。通过主辅修、微专业和双学士学位培养等举措促进复合型人才培养。近3年,共有282名同学获得辅修证书,197名学生顺利获得辅修毕业证书和学士学位证书。探索微专业教育,出台《“微专业”建设与管理实施办法》,提升与社会需求的匹配度。核药微专业于2024年招生。

入选国家级特色专业建设点2个、国家级一流本科专业建设点9个;江西省特色专业建设点7个、江西省一流本科专业建设点27个,江西省品牌专业11个,江西省星级专业16个。13个普通师范专业全部通过师范专业第二级认证,电子信息工程等4个职教师范专业完成教育部认证专家进校考察。

课程铸魂:持续深化一流课程建设

出台《一流课程建设实施方案》等文件,加大激励与保障力度。23版培养方案科学规划课程体系,坚持文理渗透、理工融合,注重落实OBE理念,加强学科交叉课程和科教/产教融合课程设置。

注重六模块课程体系整体设计,通识教育课程筑牢大学生综合素养,学科基础及专业主干课程厚植专业素养,跨学科交叉专业课程实现多元融合,教师教育课程(师范类专业)或科教/产教融合课程(应用型专业)突出职业能力,综合实践课程凸显实践创新。持续优化课程结构。实行“三个减少”,即减少学分、总学时和课程门数。突出“三强化一对接”,即强化学科专业能力培养,加大专业核心课程和跨学科交叉专业课程建设力度;强化教师教育课程的建设力度;强化实践教学组织管理和质量监控;对接国家战略和江西省经济社会发展需求,校企共同开发与承担科教/产教融合课程。

获批国家级一流课程6门,省级一流课程60门,省级课程思政示范课程3门和省级课程思政教学研究示范中心1个,引进MOOC课程425门。借助虚拟仿真实验教学资源建设与应用项目,与行企合作共建10门新型实验教学课程及配套虚拟仿真实验资源,依托行业企业开发实践课程,形成行业企业真实项目案例294个,建有合作育人课程124门、产教融合课程269门。

江西科技师范大学国家级一流课程

思政贯通:统筹推进思政课程和课程思政建设

全面深化思政课程改革。严格按要求开设“习近平新时代中国特色社会主义思想”“习近平总书记关于教育的重要论述研究”等课程。常态化推进思政课集体备课,打造“千人同上一堂思政课”“一二课堂融合实践教学”特色品牌;与红谷滩区合作探索大中小学思政课一体化共同体建设并获批为省级试点建设项目。思政课建设成效获省领导肯定性批示,典型案例和改革做法多次被中央电视台、人民网、《中国教育报》《江西日报》等媒体宣传报道。近年来,学校思政课教师在全省高校思政课教学比赛获特等奖2项、一等奖3项;获江西省“十大优秀思政课教师”称号3人、江西省“百名优秀思政课教师”2人、最美思政课教师2人。

推动课程思政走深走实。出台系列文件制度,打造“强师资、筑平台、聚资源、重教研、夯基础”五位一体课程思政建设新范式,有关做法被新华网专题报道,点击量高达147.2万。获批国家社科基金、教育部人文社科课题等课程思政教研课题68项,出版《闽浙赣革命根据地历史资料文库》等系列高质量课程思政类研究书籍,建成省、校级课程思政示范课191门,实现所有专业全覆盖,形成课程思政优秀教学案例百余个。

数智赋能:稳步推进教育教学改革

搭建信息化教学环境。加大智慧校园建设力度,完成了两个校区294间智慧教室的改造建设,实现教学楼无线网络全覆盖。30000平方米的“职教实训楼”正在建设中。推进信息化管理和教学平台建设与更新,丰富智慧教学资源,完成了超星泛雅在线课程平台升级,充分满足线上线下混合式教学、小班化教学、翻转课堂教学改革需要,优化学生学习空间环境,为学生线上线下自主学习提供强有力支持。近3年超星学习通、中国大学MOOC智慧教学平台上线教师累计达4151人次,覆盖学生135621人次。校内网络教学平台开设SPOC在线课程1440余门。

全面推进数字化课堂教学改革。大力提高教师数字化素养和能力,开展“课堂教学改革先行班”“教学院长数字赋能教育教学示范课”“数字化赋能本科教育教学能力提升培训”“数字化教育教学能力大比武”系列活动,从增强数字化意识、推广数字化应用、强化数字素养等方面引导教师提升数字化教育教学能力。建设在线开放课程53门,其中37门课程上线江西省课程资源共享平台,31门课程上线国家高等教育智慧教育平台。

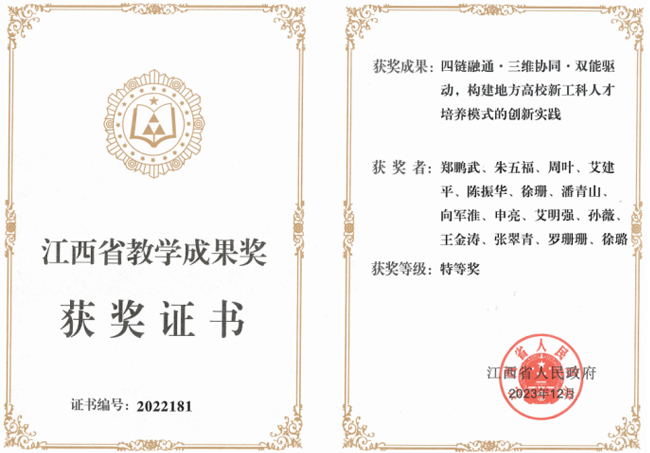

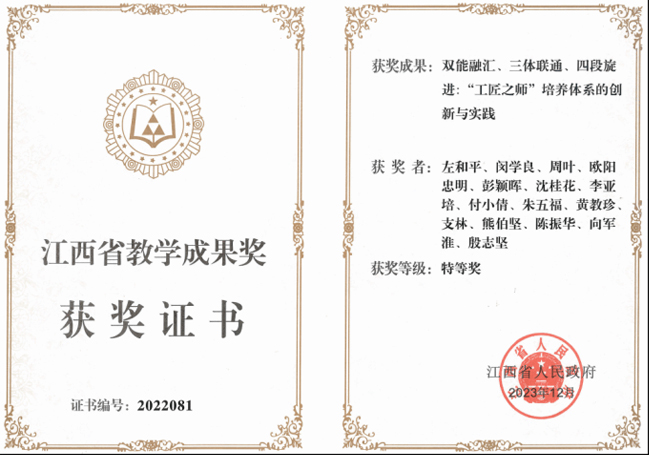

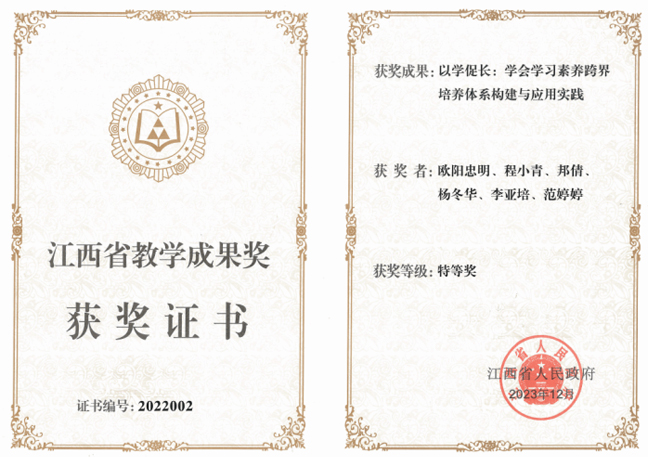

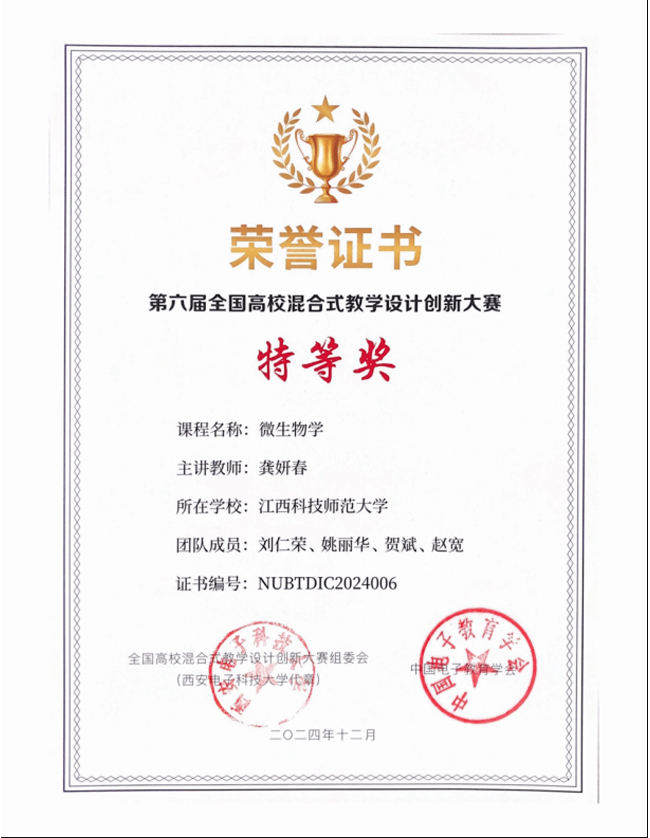

近5年获批线上和线上线下混合式一流课程国家级6门,教育部重点领域教学资源建设项目1项,省级混合式教学改革项目19项。近3届获省级教学成果奖32项,2023年获江西省教学成果特等奖3项,位列全省第一。教师在全国高校教师教学创新大赛获一、二、三等奖各1项,全国混合式教学设计创新大赛获特等奖2项、一等奖1项。

学校2023年获江西省教学成果特等奖3项

学校获全国混合式教学设计创新大赛特等奖2项

产教融合:不断创新校企合作模式

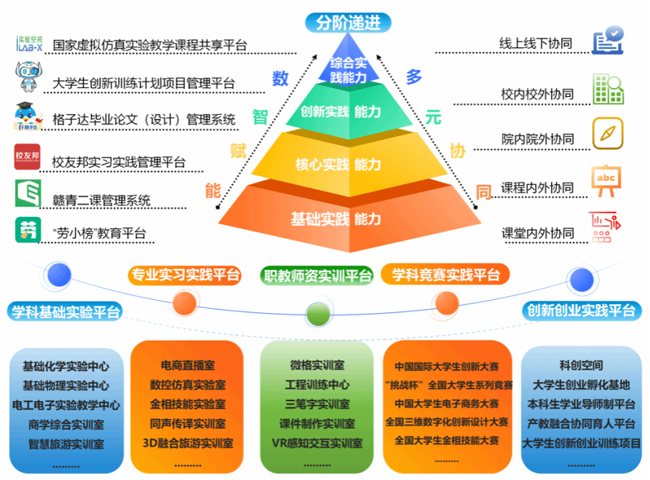

构建“四阶层、五协同、六赋能”实践育人体系。将学生创新实践能力贯穿人才培养全过程,实现学生实践能力递进式培养。学校人文社科类专业实践教学学分占总学分(学时)比例≥15%,理工农医类专业实践教学学分占总学分(学时)比例≥25%。

“四阶层、五协同、六赋能”实践育人体系

多元主体协同共建实践教学基地。建立9个国家级、省级实践教学基地,已建成职教师范教育实践基地62个,普通师范教育实践基地136个,专业生产实践基地599个。实行校企“双导师”制。学生毕业论文(设计)选题来自行业企业一线需要,以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文(设计)比例2022、2023、2024届分别为:75.74%、83.83%、98.07%。

推进产教融合卓越人才培养模式改革与实践。形成了制药工程专业“九洲药业班”、旅游管理专业“金牌讲解班”、应用化学专业“卓越涂料工程试验班”等一批产教协同育人特色班。推动校政企产教融合项目落地。在南昌市高新技术开发区主导下,联合全省22所大中专院校、技工院校,与企业推进南昌市光电产业产教联合体(省级)、新余麻纺鞋服市域产教联合体建设。与江西美晨通讯有限公司、泰豪集团等分别共建数智终端制造产业学院(重点)、元宇宙产业学院(培育)省级现代产业学院。

学校产学合作协同育人项目数2022—2024年分别为:66项、52项、82项。近5年,出版面向行业企业实际、产业发展需要的应用型教材49种,学校与行业企业共建、共同讲授的课程有113门,获批教育部产学研合作项目231项,新增授权专利374项,签订成果转化合同38项、横向科研项目659项,资助总经费达15254.07万元。