近日,山西农业大学林学院杨秀清教授课题组在国际著名学术期刊Plant, Cell & Environment(中科院1区TOP,IF5year=7.6)在线发表了题为“Reprogramming of metabolome and transcriptome shaped the elevational adaptation ofQuercus variabilisby regulating leaf functional traits”的研究论文。

海拔梯度在较短距离内即可产生巨大的环境因子变化。研究物种的海拔适应机制对探索全球环境变化背景下植物的发展方向和生态适应策略具有深远影响。栓皮栎(Quercus variabilis)是我国亚热带和暖温带落叶阔叶林的优势树种,具有生态修复、涵养水源、水土保持等生态功能,同时兼具生物质能源、菌菇生产、木本粮食等重要经济价值。由于分布广泛,生长在不同区域甚至同一区域不同环境梯度上的栓皮栎通常具有不同的生态型,表现出较强的环境适应性,然而目前关于栓皮栎的环境适应机制,尤其是海拔适应机制尚不清楚。该研究在栓皮栎集中分布区的北缘——山西历山,依托海拔梯度固定监测样地,通过整合叶功能性状、代谢组和转录组系统阐释了栓皮栎的海拔适应机制。

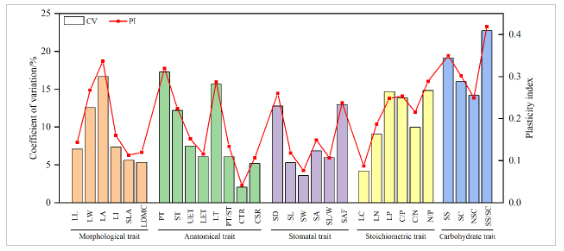

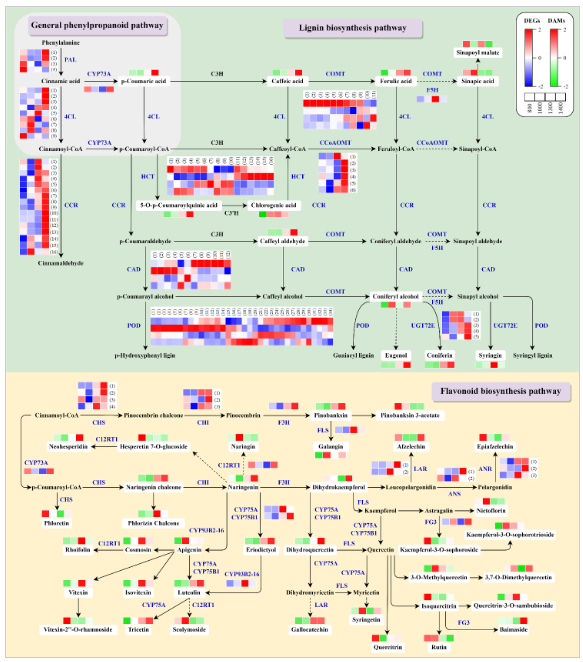

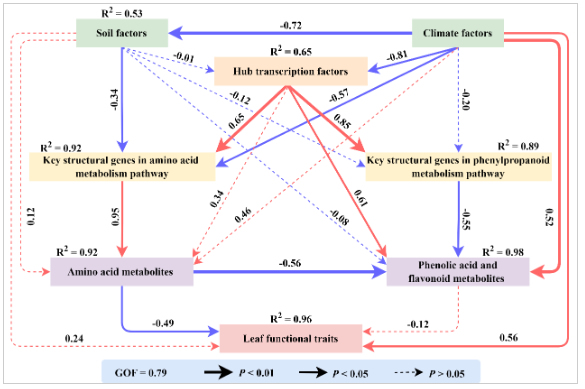

研究表明,栓皮栎对海拔梯度上不断变化的环境产生了明显的适应性变化,在高海拔栓皮栎叶片趋于变小变狭窄,具有较厚的栅栏组织、海绵组织和表皮细胞,并伴随着较小、较密的气孔。同时,通过维持较高的氮含量、可溶性糖含量、总酚含量、木质素含量及糖淀比协同响应高海拔环境。此外,随海拔升高,栓皮栎代谢途径由以初生代谢为主向以次生代谢为主转变,海拔1300 m为栓皮栎代谢的转折点。该研究还突出了苯丙烷代谢途径及其代谢产物(类黄酮及酚酸)在栓皮栎适应海拔梯度环境变化过程中的重要性,并通过加权基因共表达网络分析筛选出了24个与海拔及叶功能性状显著相关的核心转录因子,可作为进一步开展栓皮栎环境适应性研究的候选基因。结构方程模型(PLS-PM)分析表明,海拔梯度引起的环境因子变化不仅直接驱动了叶功能性状变异,还通过改变转录因子介导的基因表达影响代谢物积累,间接驱动了叶功能性状变异。该研究强调了代谢组与转录组重编程通过调控叶片功能性状塑造栓皮栎的海拔适应性,为从分子生态学角度研究全球环境变化背景下树种环境适应机制提供全新视角。

图1 海拔梯度上栓皮栎叶功能性状变异及可塑性

图2 海拔梯度上栓皮栎关键代谢途径

图3 环境因子、核心转录因子、关键结构基因、代谢物及叶功能性状的路径分析

山西农业大学林学院2021级博士研究生张慧芳为论文第一作者,杨秀清教授和宋厚娟副教授为论文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金项目(32301401,31670630)、山西省基础研究计划项目(202103021223151)、山西农业大学博士科研启动项目(2021BQ109)、研究生创新项目(2023KY315,2024KY313)的联合资助。(编辑:段晓敏)

原文链接:https://doi.org/10.1111/pce.15595