炎炎盛夏,一支支青春队伍奔赴祖国大地,用脚步丈量河山,以实践书写担当。在“十四五”规划收官与建校80周年的重要节点上,今年暑期,安徽理工大学持续推进“大思政课”走深走实,以实践育人推动“双一流”创建提质增效。全校共组建院级以上实践团队417支,其中国家级专项24支、省级专项27支、校级重点团队234支,覆盖思政宣讲、科技创新、社会服务、文化传承等多个领域,构建起交叉融合、多维协同的系统实践格局,生动诠释全链条育人理念。

正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,重走革命历史道路,重温革命历史,意义重大。井冈山作为中国革命的摇篮,是中国革命不断走向胜利的光辉起点。学校“星火云图筑梦”实践团重上井冈山,以地理信息系统(GIS)为依托,围绕革命历史事件、重要人物、遗址等要素进行数据采集与建模,搭建红色时空信息平台。通过遥感测绘、三维重建等技术手段,真实还原井冈山革命历史,为井冈山革命精神注入可视化表达新形式。指导老师杨帆表示:“我们要让历史‘开口说话’,用数字技术传承信仰火种。”

这是安徽理工大学破除传统育人模式的新形式,打破学科壁垒,坚持大师资协同理念,构建以科创为中心的实践大平台,持续拓展实践基地建设,打造多维大课堂,四大平台全链条式协同育人。聚焦红色文化弘扬、科创成果下乡、教育资源共享、基层服务共建等重点方向,在实践中传承信仰、锤炼本领、服务人民,以青春之我融入中国式现代化伟大图景,为学校“双一流”创建注入澎湃动能。

大课堂:青春宣讲,信仰铸魂

“红色文化是青年信仰最鲜明的底色,也是思政教育最有力的课堂。”暑期三下乡期间,学校坚持立德树人根本任务,组建多支“红色精神宣讲实践团”和“中华文化传承实践团”,将课堂搬到乡野、把理论讲到群众心坎,用“青年声音”讲好党的故事、中国故事,打造立体式、多层次、接地气的“大思政课”。

在延安精神发源地,“烽火新程,延安砺行”实践团走进凤凰山、杨家岭、梁家河等革命旧址,深入多处红色纪念馆,沉浸式感悟革命精神。队员们在张思德广场朗诵《为人民服务》,在家风馆宣讲红色家风故事,与非遗传承人交流剪纸、腰鼓技艺,探索“红色文化+乡土传承”实践育人路径,在实践与历史中感悟信仰之伟力。

红色精神与中华文化的交汇,不仅在信仰层面“铸魂润心”,更在社会服务层面实现了思政与实践同频共振。“石榴花开迎盛世,同心筑梦谱华章”实践团走进新疆喀什,围绕民族团结与青年成长,开展民族团结知识宣讲、非遗漆扇制作、心肺复苏演练、助农采摘等系列活动,推动文化交流与社会实践相融合,铸牢中华民族共同体意识。

从革命旧址到文化古村,从老区山乡到民族边疆,学校的青年学生们在广袤土地上追寻信仰根脉,助力非遗走向未来、传统文化焕发新生。以热忱之心讲述中国故事,以责任之躬担当时代使命。这一堂堂行走的“大思政课”,正在厚植青年学生的家国情怀与文化自信,也为学校打造新时代思政育人高地注入不竭动力。

大平台:智启未来,科创赋能

以科技创新服务国家战略,是高校“双一流”创建的重要路径。2025年暑期,学校多支“人工智能+”创新实践团队深入基层,推动专业技术走进田野、科技成果走向应用,构建起“以科创为中心”的实践新格局。在安徽五河县,学校“智行水乡·能创未来”实践团队走进沱湖乡浍河村,聚焦“绿色能源+智慧渔业”主题,调研当地生态养殖模式,探讨新能源助力乡村振兴路径。在村委会举办新能源汽车知识宣讲与智能车模型展示活动,激发中小学生科技兴趣。实践期间,学校与村委会举行共建“大学生社会实践基地”授牌仪式,推动学校科创平台育人、实践育人与基层发展有效衔接。

“智控先锋”实践团,在指导教师带领下走进国家“专精特新”小巨人企业,深入了解电力电网智能巡检机器人、轨道交通监测系统等领域的创新成果,并就“AI+工业场景应用”等议题进行深入交流,引导学生将课程内容与国家战略工程对接,依托安徽省矿山机电装备协同创新中心,助力推动科技创新从“实验室”到“应用场”的转化。

以科技为翼,以青春为帆。在暑期社会实践中,实践团队致力于将专业学习、创新能力、国家战略紧密融合,推动科研成果“飞出象牙塔、落在泥土地”。一项项“可展示、能落地”的项目背后,是安理青年“解真题、接地气”的实践品格,也是在高质量发展时代背景下,高校赋能区域振兴和人才培养的奋进图景。

大师资:协同育人,共育时代新人

每年暑期“三下乡”实践活动,学校始终坚持“大师资”协同理念,推动专业教师、思政教师与社会力量“三方联动”,为实践育人注入源头活水。在煤都淮南,“深蓝探储团”由专业领域教授硕士生导师刘钦节老师,以及冠科能源科技研发有限公司总经理等多方专家共同参与实践设计与过程指导。团队聚焦废弃矿井资源化利用与能源结构转型,实地调研潘一矿旧址重力储能项目、顾桥矿南区智能矿山建设及潘一矿沉陷区水面光伏工程,以青年视角解码“黑色煤都”向“绿色能源基地”转型的创新实践。项目全过程贯穿“专业+思政+地方资源”协同教学路径,构建起跨学科、多主体、复合型的育人平台,成为学校“大师资”协同育人的典型案例。

“聚变未来,智筑碳中和”实践团,在指导教师耿传文带领下走进中国科学院等离子体物理研究所等多家聚变科研机构,深入EAST控制大厅、低温超导平台等重点实验场所,开展深度观摩与学习。教师现场讲授“第一壁”技术、磁约束原理等关键知识,引导学生将课程内容与国家战略工程对接,提升理解力与实践力。团队还在耿老师指导下开展核聚变科普调研,撰写报告被企业研究院采纳反馈至国家专家委员会。实践注重教师与科研人员“双导师”联动育人,构建“课堂+项目+产业”融合式教学体系,推动思政教育与专业学习深度融合,为“双碳”目标培养科技后备力量。

多方协作、共育新人。学校以教师队伍融合为引擎,打破学科壁垒,联动地方资源,在实践一线构建高效、开放、多元的大师资育人体系。

大基地:扎根田野,服务常效

学校依托校地联动机制,持续拓展“三下乡”实践基地建设,组建72支大基地重点实践团,推动服务链条从“活动式”向“平台化”、“常态化”转变,助力高校与地方协同发展。在枞阳县,公共卫生学院三下乡实践团队深入社会养老服务中心,师生共同调研养老服务需求,进行志愿服务,并与县服务中心建立“专业实习基地”共建框架,引导学生将专业融入社会。

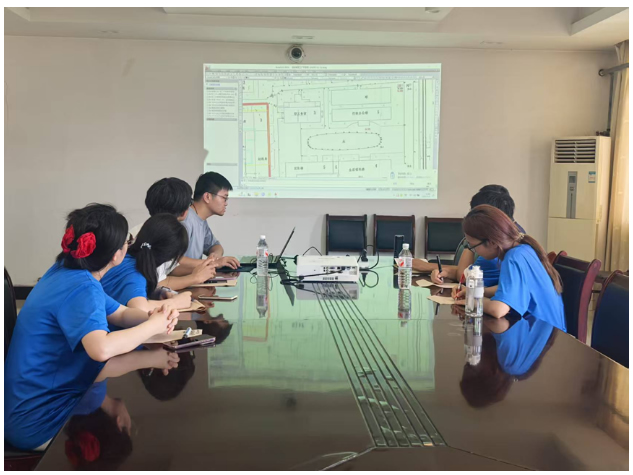

在滁州市来安县,建筑与艺术学院“倾筑乡村”团队走访汤王村,调研村庄空间格局与人居环境,测绘墙体彩绘点位并开展设计构想。团队以此为基础推动课程任务落地乡村实践,强化调研与设计融合、表达与服务结合,探索“实践即课堂”的教学机制。

截止目前,已经构建了融合美育、社会实践、非遗传承及创新创业等内容的大基地,通过建基地、稳机制、强合作,学校逐步形成“长期共建、资源共享、协同育人”的基层服务网络,为“三下乡”注入可持续动力,也为学校服务地方发展提供了坚实支点。

实践是成长最好的课堂。今年暑期,学校实现“三下乡”实践团队全院系、全专业、本硕博全覆盖,构建起“人人参与、处处育人、全程贯通”的实践育人新格局。从“红色宣讲”到“智能科创”,从“健康义诊”到“乡村规划”,安理青年将课堂搬进乡村田野,在广阔天地中服务社会、锤炼本领、坚定信仰。他们在一次次与土地、人民、现实的深度接触中,把思政教育“讲活”,把科技创新“做实”,也让理想信念在脚下生根、在实践中开花。

据悉,2025年暑期,学校2万余名师生投身各类社会实践活动,实践成效受到人民日报、中国青年报、学习强国等主流媒体报道,学校收到各级地方政府感谢信200余封。这份沉甸甸的“暑期答卷”,不仅是学校落实“立德树人”根本任务的生动写照,更是“双一流”创建背景下“以科创为中心、以实践为平台”的显著育人成果。在“十四五”收官之年,学校将进一步健全“三下乡”实践工作体系,深化“信仰引领、科创驱动、协同育人、基地共建”的实践育人路径,以更高质量、更宽视野、更强动能服务国家战略与地方发展,书写新时代高校育人使命的“安理篇章”。(撰稿:校团委 杨帆 编辑:党委宣传部 夏雅凤、陈颖)