广州城市职业学院党委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以高质量党建引领学校内涵式高质量发展,依托学校“广州社区学院”平台,积极履行社会服务职能,强化基层党组织功能,发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,发挥专业资源优势,突出师生共育,引导师生在服务乡村振兴和地方发展中展现新担当、新作为,学校基层党组织“党员进社区”和社会服务成为学校党建工作的又一张靓丽名片。

一、主要做法

(一)党建联建织密服务网络,资源整合深耕社区育人

学校以“党建联建”为牵引,通过体系化构建与专业赋能,整合各类教育资源,精准对接社区需求,构建三级社区学院网络以及建立“校地联动、供需对接、专业支撑”的服务体系。通过“党员进社区”“双百行动”“市域帮扶”“驻点帮扶”“校际对接”等,建立结对共建、资源共享与治理联动机制,深化学校与社区、社会组织和乡村党组织结对,提供人力资源、就业服务、技术技能等专业资源支持,开展技能培训、生态建设和党性教育。通过组建专业先锋团队,推动“党建+科普”“党建+技术服务”“党建+乡村振兴”等融合模式,合作建立国家、省、市级科普教育基地,辐射社区、街道、学校和乡村,提升居民素养,服务地方发展。

校地党组织结对共建签约仪式

(二)党建引领激发内生活力,教育先行赋能乡村振兴

构建“党建引领、教育先行、赋能转化”模式,激发专业资源优势赋能乡村振兴。如:组建由食品检测、营养学等专家构成的“科技特派团”,开展深调研与广问策,推动特色农产品精深加工及面点技能培训,依托科技攻关破解产业痛点。将“红色基因”和“传统文化”融入党建,举办“梦想激励人生”励志讲座。组建红旅先锋队员开展非遗面点传承,焕发文化新生。深入乡村开展建筑工匠培训,将党的理论教育与专业技能结合,开设砌筑工、钢筋工等课程,涵盖农房建造与材料安全。“赋美于瓷”团队青年党员教师挖掘地方红色文化,培训村民讲师、拍摄研学短视频。创新“三链融合”服务模式,如全国教学大赛获奖团队指导地方教师参赛,切实助力乡村教育振兴。

构建“政校企社”生态圈,激活育人动能

(三)党建+专家榜样示范,深化社会服务实效

以“双带头人”教师党支部书记“强国行”团队为核心,组建专家服务梯队,精准对接乡村教育、生态治理和基建安全等需求。如:市政工程技术专业博士后带队赴梅州西阳镇暴雨灾区,完成9座乡村桥梁数字化检测与修缮设计。学校联合北京康比特体育科技、北京体育大学等243家单位,成立“数字化运动健康营养行业产教融合共同体”,共建共享师资、课程与实训基地,构建“政行企校研”一体化平台,承办一带一路暨金砖国家技能大赛相关赛项。打造“科技红芯”党建品牌,组织“物联智行”先锋队帮扶增城区田心村柠檬产业,党员研发智慧农业系统,布设物联网传感器监测墒情,开发AI灌溉模型,搭建电商平台,培训村民短视频与直播技巧,切实破解产业瓶颈。

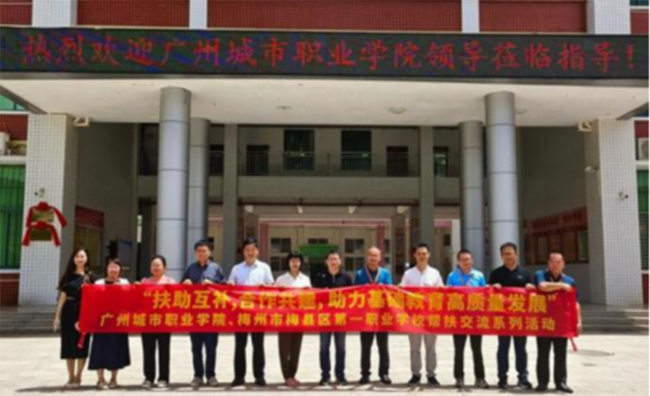

全国教能赛一等奖的团队到梅县一职指导青年教师

(四)深化实践育人才,扎根沃土促发展

将课堂延伸至田间,系统传授物联网运维、大数据分析等现代农业技能。通过“主题党日+田间调研”等方式,师生党员与农户同劳动、解难题,锤炼党性。以“技能变新农具、直播变新农活”为导向,开展数字营销实践。针对连山职校电商专业“起步晚、师资弱”问题,实施“一对一师徒制”,党员教师结对帮扶课程与实训,联动当地教育局、供销社及企业共建“政校企社”协同机制:供销社提供供应链,企业开放实训,中职生拍短视频,高职生做直播带货,形成“课堂学技能—企业练实战—市场见成效”闭环。跨专业党员突击队联合“学校党支部+镇政府+陶瓷企业”,整合网络传播、视觉设计等专业力量,走访6村落30余家企业,挖掘客家文化、红色元素提炼陶瓷IP,设计融合“诗书画印”美育特色的创新产品,探索“党建+文化赋能”新路径,推动人才与产业双促。

二、工作成效

学校社会服务效能系统性跃升。党建引领社会服务专业化技术化转型,推动社会服务从碎片化向体系化升级。整合学校多资源、多模式、多路径,构建了学校社区教育和社会服务新生态。

学校社区教育品牌势能战略性释放。广州城职院广州社区学院和“党员进社区”构建了“党建+”品牌矩阵,以校地协同为支点,将服务案例转化为可复制的党建工作范式。

学校组织价值立体化彰显。强化党建引领、党性锤炼与服务实践多轮驱动,塑造“育人-服务-发展”价值循环。党员先锋作用转化为惠民实效,学生成长嵌入地方发展进程,彰显党建在人才培养与社会服务中的乘数效应。

三、经验启示

(一)党建引领为根本遵循。坚持党建与事业发展深度融合,将组织优势转化为发展动能。通过党性教育锚定方向,发挥党员先锋作用,破解实践难题,确保服务行动始终与国家战略、基层需求同频共振。

(二)扎根实践为方法论基石。建立“需求-响应-反馈”闭环机制,深入社会实践精准识别痛点,以调研定制服务内容,实现资源投放从“大水漫灌”转向“精准滴灌”,夯实举措的落地性。

(三)协同共生为机制创新关键。构建“党建联建”“校地共建”“政校企社”等联动体系,打破领域壁垒。通过形式多样的方式和模式,推动学校教育资源与社会需求嵌合,形成“专业赋能-产业反哺-人才培育”的自我造血循环。

(四)创新载体为长效保障。通过党建引领“专业基因植入”打造差异化服务,将专业优势资源转化为生产力,激活产业增值与专业融合。(供稿:李燕 韩建梅)